Exit le Néo-Tokyo d’Akira et place à l’Angleterre victorienne du boom industriel avec Steamboy, l’autre grand prodige de Katsuhiro Otomo.

Qui dit animation au pays du Soleil levant, dit Katsuhiro Otomo. Oui, l’un ne va pas sans l’autre, et pour cause, de tous les grands noms de la japanime, il est l’un des rares à pouvoir se targuer d’avoir accouché d’une œuvre aussi culte qu’Akira. Avec cette dystopie cyberpunk qu’il illustre d’abord en manga puis adapte lui-même en film en 1988, Otomo semble impulser un nouveau versant post-apocalyptique pour la science-fiction, consacrant notamment le rapport de l’homme à la machine, thème exploré ensuite par des fleurons du genre tels que Ghost in the Shell et Neon Genesis Evangelion.

Difficile donc de rebondir après avoir fait autant l’unanimité, mais le mangaka et cinéaste ne compte pas en rester là. C’est en réalisant un des segments de Memories en 1995, intitulé Cannon Fodder, qu’il a l’idée de Steamboy. Un projet au moins aussi ambitieux qu’Akira sur le papier, qu’il cherche d’abord à concrétiser aux États-Unis. Bingo, le roi du monde James Cameron paraît intéressé. Mais comme tout maître en son royaume, il doit consulter ses loyaux sujets – autrement dit ses associés – et ceux-ci vont hélas être un obstacle à sa collaboration avec Otomo.

Tant pis, le réalisateur revient en son pays et parvient à financer son long-métrage à hauteur de 2,4 milliards de yens (environ 20 millions de dollars) grâce à de nouveaux investisseurs, ce qui en fait alors le film d’animation japonais le plus cher de toute l’Histoire. Reste que l’échec en salles est de mise à sa sortie, pendant qu’un certain Hayao Miyazaki vit sa meilleure vie, enchaînant les succès les uns après les autres. Et si Steamboy, plutôt que d’être un simple décalque d’Akira, avait réussi à renouveler l’univers d’Otomo ?

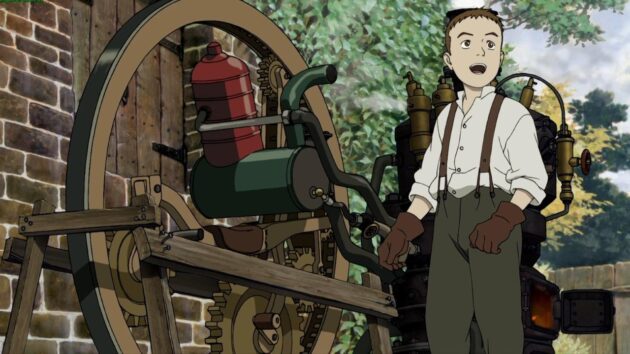

Admirez ce magnifique pédalo circulaire (oui, ça vient de sortir)

Admirez ce magnifique pédalo circulaire (oui, ça vient de sortir)

LA RÉVOLUTION EN MARCHE

Dès les cinq premières minutes de Steamboy, on décèle ici et là quelques influences éminentes, littéraires pour la plupart. On y reconnaît par exemple Jules Verne et son goût des explorations aux confins du monde, mais aussi Charles Dickens et son jeune héros solitaire aux faux airs d’Oliver Twist. S’il ne s’est jamais caché d’avoir des référents européens, Otomo s’ouvre ici à un paysage fictionnel inédit pour lui en situant son récit dans l’Angleterre du milieu du XIXè siècle, et plus spécialement au cours de l’Exposition universelle de Londres en 1866.

Un ancrage spatio-temporel qui permet au réalisateur d’assumer l’uchronie en réinventant le grand virage industriel de nos amis anglais à coups d’automobiles, de planeurs et de fantassins à vapeur (oui, tout un programme). On suit ainsi Ray Steam (Anna Paquin en version anglaise, allez savoir pourquoi), un petit garçon plein de ressources, qui se retrouve arraché de son foyer après avoir été chargé par son grand-père (Patrick Stewart) de protéger une mystérieuse sphère. Ses aventures le conduisent à Londres, jusqu’à son père (Alfred Molina), défiguré à la suite d’une malheureuse expérience et résolu à exploiter des ressources infinies d’énergie afin de propulser le monde dans une ère de l’hyper-technologie.

Le souci du détail pousse Otomo à vouloir reconstituer avec précision la géographie des lieux, l’architecture des édifices, de sorte à redonner vie à cette époque sans tomber dans la carte postale. Il intègre même à son intrigue des personnages ayant réellement existé, à l’instar de Robert Stephenson, ingénieur civil et fils unique du créateur des chemins de fer, et la reine Victoria, venue ouvrir solennellement l’Exposition universelle alors que Scotland Yard essuie de lourds bombardements à seulement quelques pas de là (après tout, il faut bien sauver les apparences).

Pour sublimer chaque élément de décor, le cinéaste combine animation traditionnelle et images de synthèse. En soit, rien de révolutionnaire, mais non content de compter 400 séquences truquées numériquement, Steamboy se donne pour mission de représenter la vapeur comme un personnage à part entière. Qu’elle reste en suspension dans l’air ou emporte tout sur son passage, elle change d’état et varie en intensité régulièrement, se dérobant à l’analyse du spectateur et des protagonistes. Sa cristallisation finale sous forme solide fait partie des plus beaux accomplissements esthétiques de l’oeuvre d’Otomo. Et histoire de couronner le tout, Nicolas de Crécy, auteur et illustrateur de bande dessinée français, a pris part à la conception graphique du film, alors cocorico !

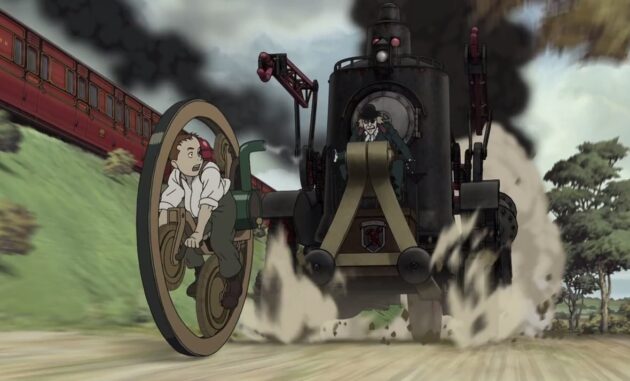

« Au secours, j’ai la locomotive qui me colle au train »

« Au secours, j’ai la locomotive qui me colle au train »

SCIENCE, ÉCLAIRE-NOUS !

« Le thème de ce film est le conflit de l’homme contre la technologie, et par extension, de celui du père contre le fils. C’est lié plus particulièrement au fossé qui sépare deux générations, au malentendu que cela engendre et aux difficultés de communication entre chaque individu« , raconte Otomo dans le making-of du film. En ce sens, Steamboy questionne l’éthique de ses protagonistes, en l’occurrence Ray, son père et son grand-père, tous inventeurs et chacun arc-bouté sur une certaine vision du progrès scientifique.

« La science n’est pas destinée à être utilisée seulement par les élites, dans le secret des églises ou des palais. Elle est faite pour tous« , déclame le père de Ray, tel un gourou en transe. Une diatribe particulièrement éloquente contre les puissants, que le cinéaste vient nuancer à travers le personnage de Scarlett O’hara (oui oui, vous avez bien lu), une petite bourgeoise hautaine, héritière d’une fondation finançant les recherches du géniteur de Ray. La caricature est au début évidente, mais le parcours de cette jeune aristocrate imbue d’elle-même va prendre un tournant inattendu. Le binôme qu’elle forme avec le héros vient de fait peu à peu neutraliser la problématique des inégalités sociales.

Oui, une vraie peste, mais tout le monde peut changer, non ?

Oui, une vraie peste, mais tout le monde peut changer, non ?

Et c’est cet optimisme en un avenir meilleur, induit par la réconciliation des contraires, qui vient là encore apporter un souffle nouveau à l’univers d’Otomo. Ray n’est pas seulement l’archétype du garçonnet intrépide en pleine quête initiatrice, il rétablit une forme d’unité, déradicalise certains extrêmismes. Il y a à ce titre une vraie ironie à en faire la voie de la sagesse, là où son père et son grand-père agissent de manière impulsive, tels des anarchistes dans la fleur de l’âge. Le voir enfiler à la fin la panoplie du parfait petit aviateur lui permet d’achever sa mue en tant que Steamboy, une sorte de mini-Maverick avant Top Gun (avec un peu d’imagination, certes).

Mais si espoir il y a, le manichéisme n’a pas sa place pour autant ici. Comme Akira ou dans un autre registre, le Géant de Fer de Brad Bird, avec lequel Otomo pourrait être rapproché sur bien des points, Steamboy montre aussi le péril de la guerre et cette course folle à l’armement. Une scène toute simple voit Scarlett reconnaître un soldat de chair et de sang sous une armure que l’on croyait entièrement automatisée. À cet instant, le réalisateur entérine le devenir « mécanique » et donc interchangeable des hommes, réduits à un assemblage de métal, et réussit à condenser en une image tous ses questionnements sur les dangers de la toute-puissance technologique.

« Tour de contrôle, parez au décollage ! »

« Tour de contrôle, parez au décollage ! »

À PLEINE VAPEUR

Né dans le Japon d’après-guerre, Otomo charrie un imaginaire de la destruction qui renvoie de toute évidence aux ravages causés par les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. La fameuse sphère que doit protéger Ray est tout à fait symbolique de cette mémoire anxiogène liée à l’arme nucléaire, et pénétrer dans les entrailles de l’installation créée par le père et le grand-père du héros, véritable machine de mort en sommeil, relève aussi du pur spectacle funeste.

Un peu comme James Cameron (encore lui) l’avait mis en scène dans Titanic, avec le travail à la chaîne des ouvriers charbonnant dans les cales pour maintenir le paquebot à flot, Steamboy s’attarde à son tour sur ces petites mains qui produisent de grands exploits. C’est peut-être là que le réalisateur anoblit l’effort populaire et consacre le génie humain. La tentation mégalo de vouloir s’élever au-dessus de la mêlée est grande, mais il faut pouvoir garder les pieds sur Terre. Et si le propos peut sembler naïf de prime abord, on aurait tort de prêter des intentions de Père la Morale à Otomo, dans la mesure où il donne en partie raison aux velléités quasi démiurgiques du géniteur de Ray.

Après avoir prêché la bonne parole, Dieu le Père s’étire

Après avoir prêché la bonne parole, Dieu le Père s’étire

Reste que ce rapport post-apocalyptique au genre, plutôt que d’empeser l’inventivité du cinéaste, l’aide au contraire à s’épanouir. Toute la seconde moitié du long-métrage est un manifeste du talent visionnaire d’Otomo, de son habileté à raconter ses personnages via le mouvement. La profusion d’action, qui alimente tel un réacteur en fusion le double voire triple climax final, a toutes les chances d’éreinter le spectateur. Malgré tout, le film trouve le moyen de juxtaposer la petite et la grande histoire sans en négliger aucune, de sorte que les relations filiales entre les protagonistes s’accordent au destin de toute la nation.

Et à ce titre, on n’a pas vu meilleur générique de fin depuis belle lurette (et on ne s’était pas autorisés non plus cette expression depuis longtemps). En égrainant les aventures ultérieures du héros comme on tournerait les pages d’un vieil album photo, on assiste alors à la légende de Steamboy, soutenue par la bande originale emphatique, mais superbe de Steve Jablonsky (fidèle collaborateur de Michael Bay, pour lequel il signera la partition de The Island la même année). Avoir terminé son film sur ce kaléidoscope d’images triomphantes montre bien à quel point Otomo a porté ce projet comme une profession de foi, employant l’uchronie afin de réaffirmer le pouvoir de la fiction.

Le Tower Bridge, c’est fait. Au suivant !

Le Tower Bridge, c’est fait. Au suivant !

Plus lumineux qu’Akira, Steamboy en poursuit l’héritage tout en renouvelant l’univers d’Otomo via une mythologie foisonnante non plus issue du genre du cyberpunk, mais du steampunk. Un projet en forme d’oeuvre somme auquel le cinéaste avait prévu de donner une suite intitulée Steamgirl, censée prolonger l’intrigue du point de vue de Scarlett, devenue également une figure super-héroïque. Cela ne se produira pas hélas, le réalisateur signant à la place Mushishi, son premier long-métrage très confidentiel en prises de vues réelles. Et depuis, on rêve de son retour en grande pompe au cinéma, on a même dressé un autel pour ça (oui oui).

Akira, lu et vu mille fois…

Celui-ci vraiment j’ai pas accroché,

Grosse déception pour ma part.

Un film fantastique, colossal, pas assez (re)connu! Le prochain projet dOtomo, Orbital Era, fait saliver mais reste bien mystérieux…

Vivement une édition UHD de cette bombe et dans nos rêves les plus fous , un nouveau long du maître.

Super film, par le génie Otomo!