On s’amuse beaucoup chez les frères Coen. On y déprime aussi tout autant, et The Barber nous le rappelle avec brio et en noir et blanc.

Drôle de filmographie que celle des frères Joel et Ethan Coen, passés maîtres dans l’art de conter les mésaventures d’une poignée d’énergumènes rêvant de gloire, mais voués à l’échec. Un parcours presque sans faute jusqu’au début des années 2000, qui vient conclure l’un des pics créatifs du duo avec le triplé gagnant The Big Lebowski, Fargo et O’Brother. Hélas, les frangins ont un peu déçu ensuite, du moins jusqu’à No country for old men. Cela étant, s’il y a un film à sauver de cette période moins inspirée et inspirante, c’est bien The Barber.

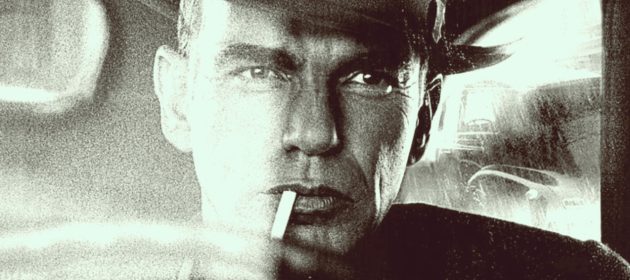

Récompensé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes, ex-aequo avec Mulholland Drive (quelle année !), ce petit coup de génie habité par la performance de Billy Bob Thornton a fait chou blanc au box-office et n’est même pas rentré dans ses frais. Un fiasco retentissant, mais peu étonnant dans la mesure où les frères Coen accouchent ici d’un film noir aussi virtuose qu’antipathique.

BONS BAISERS DU PASSÉ

Si l’idée du noir et blanc au cinéma hérisse encore une partie du public, c’est qu’un malentendu persiste sur la prétendue austérité ou ringardise du procédé. Alors, oui, il n’est pas interdit d’interroger le sens de cette technique devant certaines tentatives du genre, surtout quand elle fait office de vernis publicitaire (le prologue douteux d’Antichrist de Lars Von Trier en est un bon exemple). Mais comme d’autres grands noms avant ou après eux (on pense à Steven Spielberg avec La Liste de Schindler ou à Alfonso Cuarón avec Roma) les frères Coen ne cèdent à aucun caprice esthétique avec The Barber.

On y suit donc Ed Crane (joué par Thornton), un coiffeur désabusé, qui soupçonne sa femme Doris (Frances McDormand) d’avoir une liaison avec son patron Big Dave (le regretté James Gandolfini). Encouragé par un petit escroc de passage en ville, Ed décide de faire chanter l’amant de sa femme afin de lui soutirer une somme d’argent suffisamment coquette pour monter sa propre affaire. Mais voilà, tel est pris qui croyait prendre.

Grâce aux talents du chef opérateur Roger Deakins, fidèle acolyte du duo de réalisateurs et grand amoureux du noir et blanc, c’est tout un pan du cinéma classique américain qui renaît de ses cendres ici. L’hommage pourrait paraître poussiéreux aux yeux d’une jeune génération non avertie, mais Joel et Ethan évacuent d’abord la couleur pour reproduire ce sentiment d’inquiétude et de confusion propre aux films de science-fiction paranoïaques des années 1950 (L’Invasion des profanateurs de sépulture en tête).

Tout comme chez Alfred Hitchcock en son temps, on sent l’amour des scénarios de série B chez les frères Coen, raffolant autant des personnages ubuesques (citons l’épouse de Big Dave, fervente adepte de la théorie du complot et des ovnis) que des situations rocambolesques (l’accident de voiture). Au demeurant pourtant, l’intrigue ne provoque pas l’hilarité générale, et dépeint surtout une société malade, paralysée par la peur du progrès. Et pour cause, l’action se situe en 1949, en pleine psychose nucléaire.

LE VÉRITABLE HOMME INVISIBLE

La part la plus dépressive du film s’incarne évidemment à travers Ed, archétype du héros passif qui subit les événements sans broncher. Un lointain cousin de Barton Fink en somme, qui aurait fini par lâcher la barre en cours de route. « Pourquoi en faire un fromage ?« , l’entend-on ruminer en voix-off, après en être arrivé à la conclusion que sa femme le trompe. Une démission en règle que Thornton joue avec une indolence impeccable du début à la fin, d’où le peu d’empathie que son personnage suscite.

Son ton monocorde, sa gestuelle au ralenti, son regard vague… Tout conspire à en faire un pantin, ou plus triste encore, un fantôme. Le tempo languissant des sonates qui accompagnent les déambulations du protagoniste appuie cette comparaison, en plus clairement formulée au détour d’un long monologue intérieur. Ed est l’absence personnifiée, ce qu’annonçait déjà le titre original du film The Man who wasn’t there (« L’Homme qui n’était pas là« ).

Le decrescendo dramatique vers lequel tend le film va aussi à l’encontre du modèle héroïque tant vanté par Joseph Campbell, encore brandi comme l’alpha et l’oméga de la fiction par des scénaristes à la plume un peu scolaire. Les frères Coen, eux, préfèrent mener leur protagoniste sur une pente constamment déclinante, au contraire de toutes ces figures messianiques qui encombrent encore beaucoup trop la production hollywoodienne.

Le film fait alors l’effet d’un ballon de baudruche qui se dégonfle, les enjeux se resserrant très vite après une confrontation en forme de climax qui survient prématurément au cours du récit. C’est peut-être là pourtant que s’exprime le vrai génie de The Barber, dont la construction même retranscrit la lente agonie morale et physique du personnage principal qui, à la moindre embardée pour échapper à son destin, se fait cogner, éjecter de son véhicule ou accuser à tort (oui, rien que ça).

SENS DESSUS DESSOUS

Dans la grande tradition des cinéastes de l’absurde, et on en compte quelques-uns (Terry Gilliam, Quentin Dupieux, Yorgos Lanthimos…), les frères Coen ne résistent jamais à la tentation du chaos, et l’appliquent à leur univers d’un point de vue quasi-scientifique. C’est notamment ce qu’énonce le personnage de l’avocat, Freddy (Tony Shalhoub, fantastique), en citant le principe d’incertitude de Heisenberg : « Le simple fait de regarder change ce que l’on regarde« .

Un concept de physique quantique qui semble régir de bout en bout le scénario de The Barber. On comprend ainsi d’autant mieux en quoi Ed n’a pas besoin d’être proactif dans la mesure où il lui suffit d’observer une scène à distance pour réussir à son insu à en altérer l’issue ou le sens. Comprendre qu’aucune logique n’est à l’œuvre, voilà la leçon que le héros coenien doit apprendre in fine, et que le film illustre à travers un plan hautement symbolique, celui d’un enjoliveur de voiture dévalant une colline et tournant invariablement sur lui-même jusqu’à disparaître.

Oui, c’est une certitude, on tient sans doute l’un des films les plus tragiquement nihilistes des frangins. Et le drame vient surtout de l’incapacité des personnages à s’en remettre aux autorités « compétentes » pour espérer un retour à la raison. Que ce soit avec la police ou la justice, les deux institutions placées sous les feux des projecteurs dans The Barber, tout semble traité avec une désinvolture qui confine tantôt à la bêtise tantôt à une forme de réflexe fordien, chaque affaire se réglant comme on assemble un produit sur une chaîne de montage.

La conclusion est plus qu’éloquente à ce sujet. Les scènes s’accélèrent, comme une version précipitée du reste de la vie du héros, et l’on comprend que le système n’a ni intérêt à comprendre ni le temps de s’intéresser à la seule vraie inconnue qui nous échappe : l’humain. Les frères Coen en ont bien conscience et s’en amusent ici avec un toupet d’un autre monde. En même temps, sans être atteints de complotite aigüe, on jurerait qu’ils viennent d’une autre planète.

Bien loin de la légèreté de The Big Lebowski ou de O’Brother, The Barber a donc plus à voir avec la mélancolie sinistre et facétieuse de Barton Fink. Difficile dans ces conditions de rassembler le public tant le projet tient lieu de repoussoir instantané, mais c’est aussi le génie des frères Coen de savoir court-circuiter les attentes du moment. Et avec A Serious Man et Inside Llewyn Davis, on tient sans doute la parfaite trilogie de la déprime.

Billy Bob au top dans ce film , souvent en fait.

Après les frérot ont rarement fait des raz de marée au BO , malgré beaucoup d estime de tout le monde et une fan base

Excellent film des Coen. Un veritable film néo-noir , en hommage aux maitres de la matière que furent les Billy Wilder , Preminger et tant d’autres. Un film très camusien, d’ailleurs ce film c’est « L’Etranger » sans la dimension politique et raciale du roman. D’ailleurs le vrai titre( l’homme qui n’etait pas là) c’est juste Meursaut qui coupe des tiffs. Un homme complètement inerte, apathique sans la moindre émotion. je peux comprendre que ça a dérouté certains spectateurs à sa sortie. Je pense que les certains sont plus sensibles aux frères Coen Comedy qu’aux freres Coen des Blood Simple, Miller’s crossing et celui-ci.

Je l’ai aimé à sa sortie ,et je l’ai vu il y’a pas longtemps, la mise en scene est juste grandiose. Et les acteurs sont tous excellents

Un des rares Coen que j’aime pas